Costigliole d'Asti - Il Castello

La fortezza divenuta castello

Il castello di Costigliole d'Asti nasce probabilmente come fortezza a difesa del borgo aleramico di Loreto (ora frazione del Comune) e, dal 1198, come avamposto strategico della città di Asti contro Loreto, abbandonato entro il 1255. L'attuale giardino pensile era in origine il medievale ricetto della fortezza, un tempo caratterizzato da una quadrangolare torre “colombaro” posta sul lato di sud-ovest e circondato da fossati.

Resti due-trecenteschi del maniero sono stati rinvenuti durante le fasi di restauro degli esterni, oggi celati alla vista sotto i nuovi intonaci. Il castello, tra la fine del Duecento e i primi del Trecento, fu oggetto di numerosi assalti nelle aspre lotte tra guelfi e ghibellini. Nel 1341 la città di Asti vendette il castello e il paese, per seimila fiorini d'oro, alla nobile e ricca famiglia astigiana degli Asinari. Questi ultimi, nel corso dei secoli, ricevettero le investiture, sul feudo costigliolese, da parte dei duchi di Savoia. Durante il Quattrocento e il Cinquecento la struttura divenne una sorta di “condominio”, spartito nei quattro rami in cui si era divisa la famiglia Asinari. Nel 1540 si costruì il mastio, cioè le due torrette laterali al ponte levatoio sul lato sud. Nel 1625 irruppero nella storia del maniero i conti Verasis (Aurelio Asinari, senza figli maschi viventi, cedette ogni suo possesso alla figlia Ottavia, coniugata a Giovanni Antonio Verasis di Asti). Durante la pestilenza del 1630 soggiornarono nel castello le figlie del duca: principesse Maria, Caterina e Margherita di Savoia con buona parte della corte. Nel 1637 la fortezza fu gravemente danneggiata durante un assedio delle truppe del marchese spagnolo di Leganés (fu quasi completamente distrutta la torre di sud-ovest). Nel 1773 fu ospitato il re Vittorio Amedeo III di Savoia in visita agli Asinari.

Ottavio II Asinari, nel 1652 e 1658, fece acquisto delle ulteriori due sezioni del maniero provenienti dai rami collaterali di Averardo e Raffaele Asinari, poi estinti. Rimasero, così, padroni del castello i conti Ottavio II Asinari (1625-1689) e Gerolamo Alessandro Verasis (1638-1695), sovente in contrasto fra di loro per questioni di vicinato. Tra il XVI e il XIX secolo il maniero subì profonde trasformazioni architettoniche e artistiche. La sezione già dei Verasis passò, nel 1859, al principe polacco Giuseppe Poniatowski che la tenne un anno soltanto e la vendette, quindi, ai conti Pessagno di Genova e, da questi, nel 1890, ai marchesi Medici del Vascello. In questa parte privata del maniero si segnalano alcuni vani con decorazioni a stucco di Antonio Catenazzi da Mendrisio (anno 1731) e uno scalone progettato da Filippo Juvarra (1678-1736) nel 1730, opere volute dal conte e senatore Federico Verasis (1665-1734). Nel 1887 la sezione degli Asinari pervenne, per via matrimoniale, ai marchesi Luserna Rorengo di Rorà che la alienarono nel 1928, con il vasto parco, al Comune di Costigliole. Di particolare pregio il maestoso cedro del Libano presente nel giardino e messo a dimora nel 1811. Il castello di Costigliole è posto sul vertice della rocca del paese, di pianta quadrangolare di circa 60 metri di lato, con un'altezza di 25 metri e con le quattro torri che raggiungono i 28 metri, è uno dei castelli più imponenti e scenografici dell'Astigiano.

CORRADO ASINARI (1536-1589). Ebbe importanti cariche alla corte pontificia, fu, quindi, arcivescovo di Vercelli. Nel 1582 operò diverse trasformazioni rinascimentali della sua porzione di castello (non più visibili). Fece realizzare, tra l'altro, una propria cappella privata adorna di una tela del fiorentino Giovanni Balducci (1560-post 1631), detto il “Cosci”.

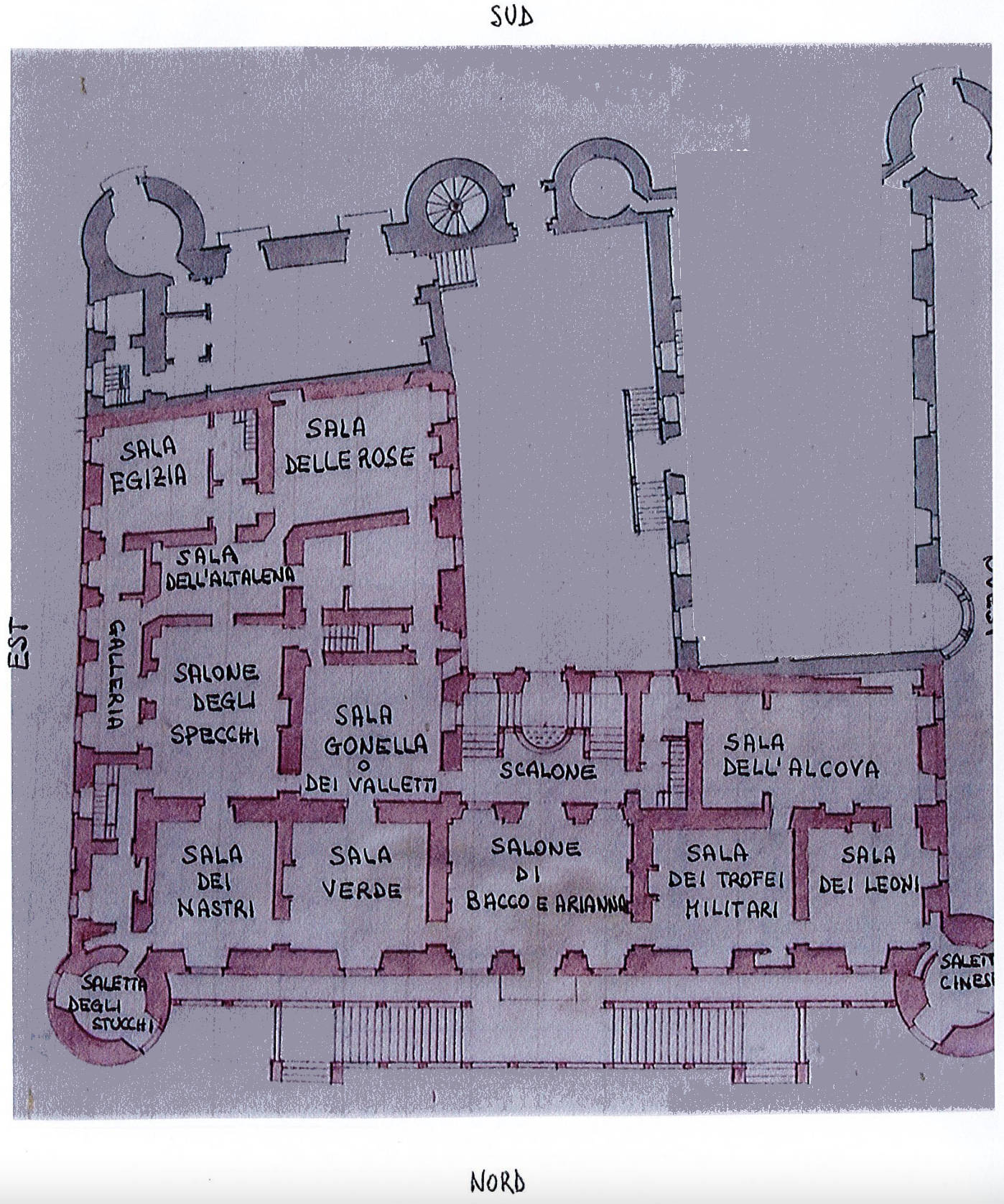

OTTAVIO II ASINARI (1625-1689). Fu personaggio di straordinario valore perché attraverso una “politica” accorta e lungimirante, riuscì ad acquisire, progressivamente, oltre la metà del castello (la sezione ora di proprietà comunale) e fece erigere lo splendido palazzo di famiglia a Torino (poi Palazzo Turati o Carpano). Per suo volere la “militaresca” ed austera struttura castellana costigliolese fu trasformata in “villa di delizie”, abitazione comoda e signorile. Queste modifiche del castello si ebbero a partire dal 1662, con interventi di diversi capomastri ticinesi (Finale, Franco, Baldi e Gatto), dello stuccatore Carlo Bellotto nel 1668 per le sale dell'Alcova, dei Trofei Militari e dei Leoni, sui lati di nord-ovest e la costruzione dell'avancorpo della Galleria del lato est (ante 1670). Si segnalano, inoltre, i progetti, a partire dal 1684, dell'architetto di corte Michelangelo Garove (1648-1713): scaloni esterni e interni, grande portale della corte comune con i telamoni sorreggenti la trabeazione e il portale d'accesso al giardino sul lato orientale. Ottavio II Asinari fece ingrandire ed abbellire l'ampio parco con statue, fontane e piante rare.

FILIPPO VALENTINO I ASINARI DI SAN MARZANO (1709-1789). Fu generale e poi gran ciambellano di corte. A lui si devono le trasformazioni barocche di gusto alla “Cinese” e rocaille al castello. I primi interventi artistici sono attestati al 1759 (Salone degli Specchi con gli stucchi dei fratelli Papa). Affidò le decorazioni dei saloni del lato di nord-est, eseguite nel biennio 1771-1772 e nel 1774, ai noti pittori e quadraturisti fratelli Pietro Antonio e Giovanni Pietro Pozzo, agli stuccatori Papa (Antonio, Bartolomeo e Carlo), agli indoratori Giuseppe Benedetto, Domenico Mariani, Saracco e “Caboto”, al “piccapietre” Carlo Maria Giudice, tutte maestranze attive per la corte sabauda e le famiglie più in vista e facoltose del Piemonte (Torri di nord-ovest e di nord-est, Sala Verde, dei Nastri, degli Specchi, dell'Altalena, delle Rose e stanzette attigue, lato del cortile interno ad oriente). Il marchese Asinari fece anche riplasmare le facciate nord nel 1762 ed est nel 1766 su progetto di Benedetto Alfieri (1699-1767). La monumentale balconata sommitale, in pietra, è stata collocata nel 1771.

FILIPPO ANTONIO ASINARI DI SAN MARZANO (1767-1828). Fu personalità di grande levatura, ministro, conte dell'Impero, plenipotenziario ai congressi di Vienna e Lubiana, gran ciambellano. A questo nobile si devono le trasformazioni neogotiche dell'ingresso del castello ad opera dello stuccatore luganese Giovanni Negri (anno 1825), e neoclassiche (Salone centrale di Bacco e Arianna del pittore Carlo Pagani del 1817. Cappella, ampliamenti e rifacimenti degli ultimi piani per la servitù e dell'ammezzato a levante come appartamento privato del marchese stesso) su progetti di Carlo Ceroni (1749-1816) del 1810-1815. Nel 1790 veniva pagato il pittore Angelo Vacca (1746-1814) per non precisate opere decorative. Il pittore Lorenzo Peretti (1774-1851) fu impegnato in alcuni affreschi nel 1813 e nel 1819 (Galleria con i ritratti di celebri artisti). Si segnalano importanti interventi, tra il 1816 e il 1819, degli architetti regi Benedetto Brunati (1784-1862) e Ernest Melano (1792-1867), per l'ampliamento della garoviana scalea esterna del lato nord ed ulteriori modifiche interne agli ultimi piani del maniero. Da rimarcare la risistemazione del parco “all'Inglese” da parte del celebre disegnatore di giardini Xavier Kurten (dal 1815 al 1819).

LUIGI VITTORIO VERASIS (1781-1839). Nel 1830 affidò all'architetto torinese Giuseppe Maria Talucchi (1782-1863) la riplasmazione della facciata sud in stile neogotico. Nel 1839 fece realizzare l'elegante verone o bow window, sempre in stile neogotico, sulla facciata prospiciente la chiesa parrocchiale (Talucchi).

FRANCESCO VERASIS (1826-1867). Nel 1854 trasformò i granai del castello in un grazioso teatrino e fece collocare le due passerelle fisse che collegavano il giardino pensile con il parco e scavalcano due pubbliche strade. Queste opere sono state eseguite dal nobile per compiacere la giovane moglie, Virginia Oldoini-Verasis (1837-1899), la celebre “Contessa di Castiglione”, poi “ambasciatrice” di Cavour presso l'imperatore Napoleone III, protagonista di primo piano dell'Unità d'Italia (si notino, sui parapetti delle passerelle, gli stemmi della nobildonna caratterizzati da due V intrecciate).

INDICAZIONI STORICO-ARTISTICHE SULLE SALE DEL PIANO NOBILE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI COSTIGLIOLE D'ASTI

ATRIO DELLO SCALONE D'ONORE

Questo ambiente sfoggia una pregevole decorazione neogotica fatta realizzare dal marchese Filippo Antonio Asinari di San Marzano nel 1825 allo stuccatore luganese Giovanni Negri, su progetto dell'importante architetto regio Giuseppe Maria Talucchi.

SCALONE

Il monumentale scalone bipartito, voluto dal conte Ottavio II Asinari, è stato realizzato nel 1684 su disegno dell'architetto di corte Michelangelo Garove. Visibili anche due decorazioni a monocromo raffiguranti trofei d'arme e bandiere ascrivibili al pittore costigliolese Secondo Arellano (1640-1701). Il sobrio apparato a stucco si deve al ticinese Antonio Bagutti (anno 1759).

SALA DELL'ALCOVA

Con le due vicine sale è arricchita da splendidi stucchi sulle volte, realizzati nel 1668 dallo stuccatore luganese, ma da tempo residente a Castagnole delle Lanze, Carlo Bellotto (1614-1684). Si notino le eleganti cariatidi che sorreggono la cornice del riquadro centrale del soffitto. Curiose e bizzarre le molte espressioni facciali dei putti e degli amorini.

SALA DEI LEONI

Tra le tre sale del lato nord-ovest del castello di Costigliole è sicuramente la più “sobria”. L'elegante soffitto in gesso, sempre attribuito allo stuccatore Carlo Bellotto, del 1668, presenta nella decorazione diverse e maestose teste di leone dalla folta criniera.

SALETTA CINESE NELLA TORRE DI NORD-OVEST

Questa elegantissima saletta, in chiaro gusto “alla Cinese”, voluta dal marchese Filippo Valentino I Asinari di San Marzano, è databile al biennio 1771-1772, realizzata dai noti pittori e quadraturisti fratelli Pietro Antonio e Giovanni Pietro Pozzo, attivi nei più importanti cantieri delle dimore ducali torinesi e in diverse chiese del Piemonte.

SALA DEI TROFEI MILITARI

Così detta perché sulla volta sono presenti panoplie a stucco con trofei d'armi d'ogni epoca. Anche in questo caso la decorazione si deve allo stuccatore Carlo Bellotto. Nel braccio tronco di un'erma dal volto femminile si legge la data 1668, l'anno di realizzazione di questo splendido soffitto “cassettonato”.

SALONE DI BACCO E ARIANNA

Si tratta del più vasto e sontuoso salone del castello. Precedentemente questo vano sfoggiava una ornamentazione dei fratelli Pozzo del 1774, ora manifesta una decorazione neoclassica ad opera del pittore genovese Carlo Pagani del 1817. Sul soffitto, a monocromo, è rappresentato un carro trainato da pantere con le divinità di Bacco e Arianna accompagnati da satiri danzanti e musicanti (evidenti le analogie con Annibale Carracci a Palazzo Farnese a Roma). Sopra le porte, sempre a monocromo, sono raffigurati putti che giocano, si rincorrono, presentano offerte, sollevano grappoli d'uva, conducono pecore e capre (un chiaro inno alla vita agreste). La bellezza dell'opera è data non solo dalla bravura dell'artista ma, soprattutto, dall'effetto che esso è riuscito ad imprimere agli affreschi al punto da farli apparire in rilievo, come fossero bassorilievi.

SALA VERDE O DEI RITRATTI

Così definita perché presenta sul soffitto una decorazione di tale colore. Al centro della volta sono raffigurati, a monocromo beige, fiori e frutti. Questo vano è arricchito da un pregevole pavimento a mosaico alla veneziana del 1826 (come quello adiacente del Salone di Bacco e Arianna). Gli affreschi della Sala Verde, anche in questo caso risalenti al biennio 1771-1772, si devono ai fratelli Pozzo. La stanza è detta anche dei Ritratti perché un tempo, sulle pareti, si potevano ammirare circa cinquanta ritratti familiari degli Asinari.

SALA DEI VALLETTI O GONELLA

In tale ambiente la servitù prendeva quotidianamente gli ordini da parte dei nobili Asinari. Sul soffitto si può notare una sobria decorazione a stucco, databile ai primi anni del Settecento e, molto probabilmente, opera dello stuccatore Antonio Bellotto (1669-1752), eseguita su commissione del marchese Ghiron Roberto Asinari di San Marzano (1660-1740). Fino al 1817 al centro della parete destra, entrando dallo scalone, si apriva un piccolo vano con un altare, come piccola cappella privata.

SALA DEI NASTRI

Sul soffitto sono raffigurati nastri multicolore che si intersecano e si intrecciano. Presenti anche farfalle, piante e piccoli uccellini. Il gusto della sala si potrebbe definire “alla Cinese”, in voga nelle residenze nobiliari piemontesi nel terzo quarto del XVIII secolo. Sempre i fratelli Pozzo sono gli artefici di tali affreschi e la datazione è la stessa, il biennio 1771-1772.

SALETTA A STUCCO NELLA TORRE DI NORD-EST

Questa saletta circolare presenta, appena sotto la volta, un'ampia fascia a stucco dorato di gusto “alla Cinese”. Gli stucchi, del 1772, si devono ai fratelli Papa, mentre le dorature ai “mastri valsesiani” Benedetto, Mariani, Saracco e “Caboto”, tutte maestranze operanti nei cantieri ducali e nobiliari diretti dall'architetto Benedetto Alfieri.

SALONE DEGLI SPECCHI

La splendida sala, in origine camera da pranzo degli Asinari, è detta degli Specchi per la presenza di due ampie e originali specchiature sulle pareti, ai lati dell'imponente camino marmoreo attribuibile allo scultore Carlo Maria Giudice. La decorazione si deve parte ad alcuni interventi eseguiti nel 1759 (stucchi sulle porte degli artisti Papa raffiguranti putti a impersonificare le arti e, al centro della volta, un altro a raffigurare l'astronomia, con la squadra e il compasso intrecciati, chiari simboli massonici) e parte nel 1771 ad opera dei fratelli Pozzo (apparato floreale). L'affresco sul camino, del 1764, è stato eseguito dai fratelli Galliari, noti scenografi teatrali.

SALA DELL'ALTALENA

Così detta perché uno stucco sovrapporta rappresenta un putto in altalena mentre altri raffigurano la danza, il canto, la caccia e il riposo. L'apparato decorativo, databile al 1759, si deve agli stuccatori Papa, molto attivi nelle residenze sabaude.

GALLERIA

La Galleria fa parte di un avancorpo aggiunto alle mura originarie del castello (XIII-XIV secolo) intorno al 1670 per volere del conte Ottavio II Asinari. L'avancorpo è probabilmente opera di maestranze luganesi particolarmente attive in Piemonte fin dal XVI secolo. La Galleria presenta sotto l'attuale decorazione, di gusto prettamente neoclassico, un'altra in stile rocaille imitante ampie specchiere, sempre attribuibile ai fratelli Pozzo (anni 1771-1772). I ritratti di celebri pittori si devono all'artista ossolano Lorenzo Peretti, anno 1819.

SALA EGIZIA

Questa elegante sala, già camera da letto del marchese Filippo Antonio Asinari di San Marzano, reca sul soffitto delle pregevoli decorazioni neoclassiche raffiguranti sfingi, bracieri e palmizi. Probabilmente questo vano è stato decorato dal pittore Luigi Vacca o da Fabrizio Sevesi nel primo ventennio dell'Ottocento. L'ambiente è caratterizzato da una boiserie in legno che copre le pareti e contornava importanti dipinti del Cignaroli e da un palchetto anch'esso in legno. La boiserie era stata probabilmente decorata da Angelo Vacca nel 1789.

SALA CHAMBÉRY O DELLE ROSE

Sul soffitto è presente una fastosa decorazione rocaille con finte ed esuberanti cornici, fiori e rose. Con una stanzetta adiacente anche questi ornati si devono ai fratelli Pozzo, documentati al castello costigliolese nel biennio 1771-1772 e nel 1774.

Notizie biografiche su Virginia Oldoini Verasis "Contessa di Castiglione"

Virginia Elisabetta Luisa Carlotta Antonietta Teresa Maria Oldoini, coniugata Verasis-Asinari, storiograficamente nota come "Contessa di Castiglione" (Firenze 22 marzo 1837 – Parigi 28 novembre 1899), è stata una nobildonna e patriota italiana. Figlia del marchese spezzino Filippo Oldoini e della marchesa Isabella Lamporecchi, cugina di Camillo Benso di Cavour, era considerata tra le donne più belle e affascinanti della sua epoca.

La sua infanzia non fu felice: la educò il nonno Ranieri Lamporecchi, essendo stata trascurata dal padre e dalla madre. Irrequieta, estremamente consapevole della propria bellezza e intrigata fin da giovanissima in storie galanti, ambiziosa e intelligente, Virginia sposò a 17 anni, il 9 gennaio 1854, Francesco Verasis, conte di Costigliole d'Asti e Castiglione Tinella dal quale ebbe un figlio, Giorgio, erede del titolo (deceduto di vaiolo a Madrid nel 1879).

Il matrimonio introdusse Virginia alla corte dei Savoia, dove ebbe gran successo con il re Vittorio Emanuele II, ma anche con i fratelli Marcello, Andrea e Giacomo Doria, il banchiere Rothschild e Costantino Nigra, ambasciatore del Regno di Sardegna in Francia. La bella contessa soggiornò nel castello di Costigliole d'Asti nell'estate-autunno del 1854 e del 1855. Considerando la sua intraprendenza e le sue doti di fascino, utili per "l'azione politica", il cugino Cavour, nel dicembre del 1855, la inviò in missione alla corte francese di Napoleone III per perorare, presso l'imperatore, l'alleanza franco-piemontese contro l'Austria.

Durante il primo periodo parigino (1856-1857) Virginia fu al centro dell'attenzione del bel mondo della "Ville Lumière", per le sue comparse a corte, i balli e i ricevimenti, gli abiti sontuosi ed eccentrici, i preziosi gioielli... La Oldoini si contraddistinse, anche, per la passione per l'autoritratto fotografico; collaborò infatti, tra il 1856 e il 1895, col noto fotografo francese Pierre-Louis Pierson in una serie di oltre 450 scatti, che la ritraevano in una moltitudine di personaggi differenti.

La gran presenza mondana e seduttiva della contessa (la principessa di Metternich la definì «una statua di carne») diede i risultati attesi: ospitata lussuosamente a Compiègne, "mondanissima e costosissima", la contessa fu per un anno l'amante pressoché ufficiale dell'imperatore, suscitando invidie, grande scandalo e il disprezzo, ricambiato, dell'imperatrice Eugenia.

La rivalità con l'imperatrice giunse al punto che, essendo stato l'imperatore oggetto di un attentato, nell'aprile del 1857 nella casa della contessa in Rue Montaigne, si disse che si fosse trattato di una messinscena orchestrata dall'imperatrice stessa per danneggiare la rivale. L'intrigo diede comunque i suoi frutti. La Francia scese in campo a fianco del Regno di Sardegna nelle battaglie risorgimentali contro l'Austria che dominava sul Lombardo-Veneto.

Nonostante questo "successo politico" la fortuna di Virginia cominciò lentamente ad appannarsi. Il marito, rovinato economicamente, ne rimase sempre innamorato, malgrado i noti tradimenti e la freddezza che ella manifestava nei suoi confronti. La contessa, dopo l'attentato all'imperatore, stette in "esilio" a Villa Gloria, sulla collina torinese, tra il 1859 e il 1861. Nell'autunno del 1861 rientrò a Parigi..., ma, ormai, il suo fascino, dopo una breve fiammata di "gloria mondana" tra il 1863 e il 1866, si era irrimediabilmente offuscato, causa anche i pettegolezzi e le maldicenze amplificate dai giornali scandalistici cittadini.

Il marito Francesco Verasis morì tragicamente il 30 maggio 1867, durante i preparativi per le nozze di Amedeo d'Aosta con la principessa Maria Vittoria dal Pozzo della Cisterna. Malgrado le ingenti ricchezze accumulate (grazie ai sussidi ottenuti dal re e tramite spregiudicate ma vincenti speculazioni borsistiche), Virginia era incapace di accettare l'inesorabile scorrere del tempo. Rancorosa, sempre più ripiegata su se stessa, si stabilì in un ammezzato di Place Vendôme, chiudendosi nel lutto per la propria bellezza in declino.

Trascorse gli ultimi anni in quasi solitudine con segni di ipocondria, finché morì nella sua casa parigina di Rue Cambon 14, dove era stata costretta a trasferirsi dopo essere stata sfrattata, nel 1893, dal prestigioso appartamento di Place Vendôme, quando l'intero stabile fu acquistato dal gioielliere Boucheron.

Conservò fino ad età avanzata, come fosse una reliquia, la vestaglia di seta verde con la quale, secondo lei, durante la prima notte passata con Napoleone III cambiò la storia d'Italia. Avrebbe voluto essere sepolta con quell'indumento, ma i suoi eredi non rispettarono le sue volontà. I documenti e le lettere, che testimoniavano i contatti da lei avuti con molti importanti personaggi dell'epoca, furono recuperati da Carlo Sforza, all'epoca giovane consigliere dell'Ambasciata d'Italia a Parigi e futuro Ministro degli Esteri del Regno, e - si dice - bruciati subito dopo la sua morte. Virginia Oldoini Verasis è stata sepolta nel cimitero di Père-Lachaise.